登場人物紹介

いち:行政書士事務所所長の行政書士

かなえ:起業の夢をかなえたWEBデザイン会社経営者 会社設立編 雇用編

※文中の赤文字は用語です

黒字でも廃業?見過ごせない「後継者不足」と地域の未来

かなえ:「私が会社を経営したいと思ったのは、田舎で会社を経営している祖父の影響が大きいんですよ。その祖父がこの前会社をたたむっていう話をしていて…

黒字経営なのに何だかもったいない気がしているんです。」

いち:「独立はおじいさんの影響だったんですね。

黒字廃業は確かにもったいないですよね。

実は、近年黒字廃業は深刻な問題になっているんですよ。

廃業企業のうち、約半数が黒字だったという調査結果もあるくらいなんです。」

かなえ:「祖父と同じようなケースってよくあるんですね…とても興味があります。

祖父はプロパンガスやガソリンスタンドなどの事業をしていて、地元ではそこそこ有名なんです。

無くなったら困る人も多くいると思うんですよね。」

いち:「地域のインフラを支えるような事業なんですね。

今まで買っていたところが無くなるのは住民にとっては痛手ですし、雇用が無くなることも地域にとって影響が大きいですね。

仕事が無くなればその地域から現役世代が離れていく事にもつながってきます。」

かなえ:「たしかにそうですね。働かないと生活ができませんし…」

地域雇用の喪失は「自治体の消滅」につながる?

いち:「地方都市の人口減少についてのこんなお話があります。

人口戦略会議(旧日本創生会議)が2024年に消滅可能性自治体というものを発表しました。

消滅可能性自治体とは?

民間の有識者で構成された人口戦略会議が、2050年までに20-39歳の女性の数がその地域から五割以上減少し、子供が増えず将来消滅をする可能性がある自治体を発表したものです。

20代~30代で出産をする女性は多いので、この年代の女性が住まない自治体は人口が大きく減少して自治体自体が消滅しかねないことに警鐘を鳴らしているわけです。

全国にある自治体の約4割である744の自治体が消滅可能性自治体に該当しているようですよ。」

かなえ:「無くなりそうな自治体ってそんなにあるんですね…

消滅可能性自治体増加の原因が地域に雇用がないこと、ということなんでしょうか?」

いち:「人口戦略会議の提言でも、『仕事を地域に創出し、若者(特に女性)を定着させること』、が最重要課題とされていました。

消滅可能性自治体の増加は、主には少子化による人口減少に起因しますが、地域に仕事がないことも大きな影響を与えているといわれています。」

かなえ:「都会に進学をしたら、よほどの事情がなければ地元には帰ってきませんよね。

都会の方が多くの中から仕事を選べて給与も高いですし。私もそうでした。」

いち:「はい。一般的に、若年層が流出する最大の理由は進学・就職による都市部移動です。

そして、どんどん地方に仕事が少なくなっていけば、卒業後もUターンせず都会に定住する人が増えます。

この悪循環をいかに変えていくかが課題なんでしょうね。」

かなえ:「なるほど。働き場所が失われるということは、その自治体が無くなりかねないくらいの影響があるということなんですね。」

いち:「当然、廃業は個人の自由なんですけど、あまりにも数が多くなってきていて社会問題化している、ということなんです。

そしてその廃業の原因の大きな原因として、“後継者不足問題”があります。」

事業承継を妨げる最大の壁「後継者不在」

かなえ:「後継者不足ですか。

実は私も祖父に継がないか、って言われたことがあるんですよ。

その時は冗談だと思っていたんですが、案外本気だったのかもしれませんね。」

いち:「かなえさんにもこちらで会社がありますし、跡を継ぐのはなかなか難しい話ですよね。」

かなえ:「はい、祖父もわかっていたからか冗談めかして言われただけでした。

本当は廃業をしたくないのかもしれませんね。

黒字廃業が多いのは私のように親族が継げないケースが多いからなんでしょうか?」

後継者の担い手はどう変わってきた?

いち:「はい、親族が後継者にならないことも大きな理由の一つです。

しかし、近年事情が変わってきているんです。

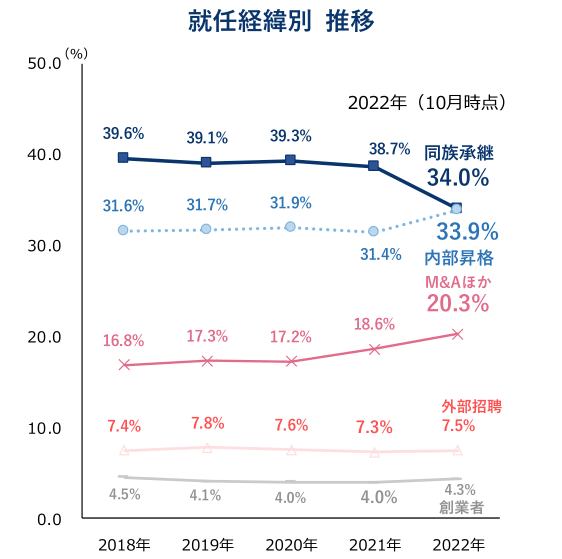

では、どのような人が企業の後継者になっているかをまとめたグラフが帝国データバンクから発表されていますのでそちらを見てみましょうか。」

かなえ:「同族承継が大きく減っていますね…会社は家族が継ぐってイメージがありましたけど変わってきているんですね。

それにしても2021年を境に大きく減ったのはなぜなんでしょう。」

いち:「2020年から始まった新型コロナウイルスの影響があるといわれています。

関連して、コロナ禍では自社の今後を不安に思った経営者が多くいた、という社会的背景があります。

M&Aの割合が伸びていることから想像しますが、社会環境が悪い状況で親族に譲って苦労させるよりも廃業を選択したり、業績回復の可能性が高い他者に譲った方がいいという考えに至った経営者も多かったのではないでしょうか。」

かなえ:「たしかにその可能性はありますね。」

いち:「しかし、コロナ禍での変化は決して悪いことばかりではなかったんです。

社会情勢の大きな変化によって、国や民間ともに事業承継メニューが整えられていき、それが企業に選択肢として受け入れられていった流れもあります。

適性のある後継者を広く選択のできるM&Aが認められてきているのは、良い傾向でもあるのではないでしょうか。」

かなえ:「親族にこだわらず、より会社を発展させてくれる人や企業に譲りたいと考えるのは当然の流れかもしれませんね。

株主や従業員がいる事業者は特にその傾向になりやすいんじゃないでしょうか。」

事業承継の主な方法と特徴

承継の担い手それぞれの特徴

かなえ:「グラフをみると、承継方法って色々あるんですね。

んー全部で4つ、ですか。」

いち:「そうですね、個々の事情によって選択をしたらいいと思います。

では、それぞれの承継方法の内容、メリット、選択するリスクを説明しましょう。」

| 承継方法 | 内容 | メリット | リスク |

|---|---|---|---|

| 親族承継 | 経営者の子どもや親族が継ぐ | ・従業員や取引先が受け入れやすい | ・継ぐ人がいない場合がある ・経営力に不安 |

| 従業員承継 | 社内の役員や幹部が継ぐ | ・事業の継続 ・ノウハウを熟知 | ・株式取得に資金が必要 ・責任の重さの変化への対応 |

| 外部招聘 | 外部のプロ経営者を迎える | ・経営革新・専門性が活かせる | ・人材確保ができるか ・既存社員との調和 |

| M&A(第三者承継) | 他社への売却 | ・幅広い選択肢 ・売却金など資金回収ができる | ・条件に合う相手探し ・従業員の不安 |

事業承継の相談窓口はあるの?

かなえ:「先ほど、国や民間の事業承継メニューが整えられているとおっしゃっていましたけど、相談ができたりするんですか?」

いち:「はい、相談窓口があります。

たとえば、『事業承継・引継ぎ支援センター』という国が設置している専門窓口。

これは各都道府県にあって、後継者探し、M&A、親族内承継などを無料で相談できる公的機関なんです。

そして、『商工会議所』や一部の『金融機関』も事業承継支援を行っていて、必要に応じて専門家の紹介やマッチング支援も受けられます。

最近はオンラインで相談できるところも増えているので、気軽に相談ができると思いますよ。」

事業承継まとめ|事業承継はメリットがいっぱい

かなえ:「なるほど。いちさんのお話を聞いていたら祖父の事業も継続の道があるんじゃないかと思えてきました。」

いち:「廃業は、設備の処分費用や原状回復の費用、従業員の失職、取引先企業に支障を与える可能性等、デメリットも大きいです。

事業承継がうまくいけばこれらの心配は少なくなりますし、手放した後の収入を確保できる可能性もあります。

譲渡先企業や創業希望者にとっても、初期投資が少なくてすんだり、顧客を引き継げる可能性があるわけですから、双方にとってメリットが大きいんですよ。」

かなえ:「今後の事を祖父と話し合ってみたいと思います。

どうもありがとうございました!」

【事業承継の話】黒字でも廃業?見過ごせない後継者不足と地域の未来 終わり